Por Eduardo Fabregat, Resumen Latinoamericano, 22 de julio de 2021

¿Cómo encontrar palabras para despedir a alguien que construyó universos con ellas? ¿Para despedirlo como corresponde? ¿Cómo se hace para arrancar la tristeza que se instaló en el alma, que agarrota los dedos que deberían volar sobre el teclado porque hay urgencia periodística pero uno no quiere escribir de eso, solo quiere recrear tantas noches, tantos antros, tantas canciones compartidas? ¿Por qué hay que creerlo, hay que decir, escribir, publicar que murió Palo?

La muerte de Palo Pandolfo es otra pincelada negrísima en esta era siniestra. El frío colectivo que se apoderó de miles de personas en la tarde del jueves, que se lanzaron a ![]()

las redes esperando una desmentida, un chiste de mal gusto, da apenas una idea de lo que significó Roberto Pandolfo para la cultura. No «cultura rock», eso fue solo una de las facetas de Palo, la más notoria en los salvajes años ’80, cuando el nombre Don Cornelio y La Zona se convirtió en contraseña de antros calientes, sudorosos, de brazo en alto desafiándolo todo con «¡Si ya estás en la azotea… saltá!». Pero Palo fue más que eso, lo atravesó, lo sobrevivió ‑porque ojo, lo de «salvajes» no es solo un término para reforzar la frase‑, y siguió y amplió sus horizontes y mostró sus garras poéticas y bajó los decibeles sin resignar nunca la intensidad.

Palo, apenas 56 años y mucho por hacer, se desvaneció el jueves en la Avenida Díaz Vélez al 5200, y ya no despertó. Es lo poco que se sabe a la hora de cerrar esta edición y de todos modos no sirve para nada: igual duele demasiado hablar de él en pasado.

Porteñísimo habitante del barrio de Flores, nacido el 22 de noviembre de 1964, el jovencito Palo transitó las aulas del Enetilah, el legendario industrial Huergo, soñando con poesías y músicas que facilitaran el ingreso de esas palabras al corazón y la mente de quien escuchara. De 1979 a 1983 lo intentó con Sempiterno, banda juvenil que abriría paso en 1984 a Don Cornelio, una patada en la mandíbula del rock local. En la era de los pubs, el grupo que completaban el guitarrista Alejandro Varela, el bajista Federico Ghazarossian, el tecladista Daniel Gorostegui Delhom, el baterista Claudio Fernández y el saxofonista Fernando Colombo se convirtió en habitante natural de una realidad que se iba desgajando: a medida que se evaporaba la efervescencia de la recuperación democrática, esas canciones proporcionaron la perfecta banda de sonido.

«Ella vendrá», «El rosario en el muro», «Cenizas y diamantes», «Tazas de té chino», «La primera línea»: en las canciones de Don Cornelio, en la pluma de Palo, se sintetizaba lo que parecía imposible expresar entre un público joven que todavía procesaba la dictadura y posdictadura, el debate ideológico alrededor de Malvinas y el rock, la angustia de sentir que se andaba entre escombros y jirones de un presente y un futuro lleno de promesas nunca concretadas. Como un druida de barrio, Palo Pandolfo hizo catarsis poética y convidó con ella a un público en el que, sí, abundaban los bretos negros como señal de inevitable darkosidad, pero al que el cantante, guitarrista y poeta invitaba a zambullirse bajo la superficie estética. Cantar, susurrar, rugir ideas eléctricas que hicieran sentir que aún en el desamparo había fortaleza.

Don Cornelio grabó su primer disco en un sello independiente, Berlín Records, distribuido por la entonces poderosa EMI. La combinación con Andrés Calamaro, productor de alta eficacia para pulir los diamantes, dio por resultado uno de los debuts más potentes de la historia del rock argentino. Don Cornelio y La Zona (1987) fue a la vez una especie de bendición y maldición: la omnipresencia mediática de «Ella vendrá» parecía anular los matices, y quizá por ello la banda hizo de Patria o muerte (1988) un aquelarre íntimo, un revulsivo contra la máquina que quería hacer de ellos otro paquete de consumo en el abigarrado panorama rockero. Fue un fracaso comercial, pero «Tarado y negro», «Cabeza de platino», «Patearte hasta la muerte» estaban lejos del fracaso artístico.

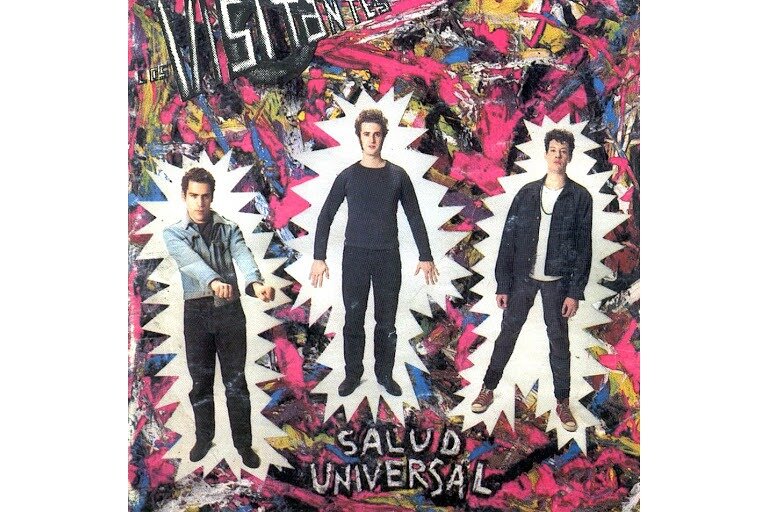

De todos modos, no había más allá para Don Cornelio, consumido por los tironeos del mercado y su propia intensidad («Perdimos totalmente el norte», solía decir). «Soy el visitante», la última canción de aquel disco, fue el preludio del modo en que Palo encaró los cínicos años ’90. Como reiniciando la historia, Salud Universal, el debut de Los Visitantes, también apareció en la compañía independiente Trípoli Discos. Y también fue un debut soberbio. Junto a Ghazarossian, Delhom, el baterista Jorge Albornoz y la cantante Karina Cohen, Palo volcó en el nuevo proyecto dimensiones tan diferentes como la lúdica «Pi Pa Pu», la enérgica «Carne nueva», la ganchera «Playas oscuras», el sosegado homenaje a Horacio Quiroga de «Catarata de amor» o el arranque punk de «Castro Barros – Miserere (norte)», con una letra que era la regla mnemotécnica que utilizaba para las calles de Once en sus tiempos de cadete.

Gracias a tamaño disco inicial y el igualmente notable Espiritango (1994), Los Visitantes ganaron un prestigio más allá de «los ex Don Cornelio», y resultaron integrados al llamado Nuevo Rock Argentino. Pero los ’90 fueron también la época en que Pandolfo abrió un camino subsidiario: el «comando poético» Verbonautas generó salas llenas, lugares como el legendario La Luna copados por un público tan entusiasta como si fuera un recital, dispuesto a dejarse llevar por las lecturas de Palo, Karina, Vicente Luy, Gabo Ferro, Horacio Nocera, Osvaldo Vigna y más poetas que estimulaban el pensamiento y la vibración, que entendían de verdad a la poesía como un arma cargada de futuro.

Como una repetición de sucesos conocidos, de todos modos, ese futuro también se iba desgajando a medida que el menemismo devastaba el país. Los Visitantes atravesaron la década ilusoria con discos multifacéticos como Maderita (1996) y Desequilibrio (1998), canciones que exploraban otras fronteras, que cruzaban el rock con lo rioplatense, el pop, la canción oscuramente inquietante, el arranque cumbiero. «Que se abra Buenos Aires», pedía Palo, que transitaba las calles con su instrumento a cuestas, se prendía en una lectura poética cualquiera, una guitarreada de bar trasnochado, cruzándose con desterrados del sistema sin dejar nunca de escribir para conjurar sus propios fantasmas.

Como a la década, a Los Visitantes les estaba llegando su despedida. «Somos animalitos misteriosos viajando en una nave que alguna vez creímos era lujoso transatlántico y hoy sabemos que no es mucho más segura que un barquito de papel o una cáscara de nuez», escribió Tom Lupo en la introducción al compilado final que proponía «herirse de distancia a ver qué pasa».

Lo que pasó fue que Palo encaró sus últimas dos décadas ‑no, no puede ser, repite la vocecita en el cráneo- como solista desde lo formal, pero siempre acompañado por músicos que enriquecieron el recorrido, bajo nombres como La Fuerza Suave o El Ritual. Otra vez en una Argentina devastada, el Pandolfo del nuevo siglo se expresó con A través de los sueños (2001), un disco que renovó sus búsquedas de un sonido rioplatense a través de cosas como «Todos somos el enviado» pero sin abandonar lo que ya a esa altura era un ADN inevitable. El album de versiones Antojo (2004), Ritual criollo (2008), el notable Esto es un abrazo ‑de 2013 y ya junto a La Hermandad, la banda que lo acompañó hasta el final‑, fueron recolocando piezas conocidas para nuevos edificios de música y poesía.

Pero Transformación (2016) fue acercando a «este» Palo a «aquel» rockero, propiciando incluso dos grandes cruces con Ricardo Mollo en «Sonido plateado» y «El conquistador». La Hermandad (Mariano Mieres, Gerardo Farez, Alito Spina, Matías Ruiz, Federico Gil Solá) alcanzó un grado de cohesión que le permitió sentirse naturalmente respaldado para encarar un proyecto como El vuelo del dragón, tres volúmenes de edición digital que se condensaron en un vinilo que hoy reconforta y duele a la vez: la tapa de ese registro de un show en el Xirgu Espacio Untref en junio de 2018 muestra un micrófono solitario, la imagen que se repitió el jueves, una y otra vez, en una nube de incredulidad.

Cantor de voz rasposa y atrapante, expresiva y siempre jugando con el límite. Hombre expansivo, querible y querido, capaz de terminar un diálogo periodístico y extender la charla hasta confines impredecibles, seguir porque sí, porque había leído y escuchado tanto y tantas cosas lo movían a curiosidad que no perdía la oportunidad del intercambio. Poeta antes que letrista, artista antes que solo músico, sobreviviente de mil batallas ‑y por ello, otra vez: qué difícil creerlo‑, Palo Pandolfo atravesó cuarenta años de carrera artística sin dejar de soltar diamantes aquí y allá. «Tu amor», la canción que acababa de estrenar junto a Santiago Motorizado, tiene tal luminosidad y optimismo que no hay manera, no la habrá, de acostumbrarse a este gris atardecer

Si llegaste hasta acá…